行观历史感悟文化

作者:信息来源:发布日期:2023-10-09访问次数:字号:[大中小]

《中国之旅》

作者:余秋雨

出版社:希望出版社

出版时间:2004年10月

《中国之旅》以东西南北中的地域方向为目标,挑选出具有代表性的城市、人文景观和自然地界,对它们进行简单的场景描述,进而予以泼墨般的文化揭示,展现出中华大地上传承下来的民族精神和人文风姿。

中国地大物博,文化的积淀厚重而深邃,余秋雨先生行走大半个中国,所到之处,解读相关历史,深度挖掘其背景中的文化蕴含,写就《中国之旅》一书。

跟随着作者文字的脉动,再一次感动着中华文明的渊源。作者笔下的城市带着历史远景的气息,如开封是这样的:“它背靠一条黄河,脚踏一个宋代,像一位已不显赫的贵族,眉眼间仍然器宇非凡。”寥寥数笔,便把开封从时光深处拉近,以拟人的姿态赋予开封气质化。作者选取的角度并非开封的繁华,而是以历史学家的角色剖析着这座城市的底蕴。再如,作者笔下的自然之景有着天然与人文的双重眷顾,在“琼山”章节里这样写:“飞往海南的飞机上,我一直贴窗俯视。机翼下的群山刚下过雪,黑白分明,犹如版画,越往南飞,线条越见明丽,琼州海峡一过,完全成了—幅水彩画。我想,中国历史上各种黑白分明的图景,一到海南岛也会一一晕化了吧。”现实的眼光瞧得见山水的真实画面,更兼具着时空的透彻之心。

作者对朝代中的屈辱也带着学者睿智的愤慨,在“敦煌”这个篇章中,对于王圆箓这个人的品评是这样的:“历史已有记载,他是敦煌石窟的罪人。完全可以把愤怒的洪水向他倾泻,但是,他太卑微,太渺小,太愚昧,最大的倾泻也只是对牛弹琴,换得一个漠然的表情。让他这具无知的躯体全然掮起这笔文化重债,连我们也会觉得无聊。”三个“太”字的连续,把王道士卑贱的身影刻在历史的耻辱柱上,同时,肩负文化忧思的学者对历史过往的无奈也在文字里表露无遗。

在书中,作者对于历史的追问体现了学者应有的气度。每到一处,他把悠远的朝代一次次拉进现实,与时光对话,听文化余音。如介绍避暑山庄时,“山庄正宫午门上悬挂着的‘避暑山庄’四个字就是他写的,这四个汉字写得很好,撇捺间透露出一个胜利者的从容和安详,可以想见他首次踏进山庄的步履也是这样的。”作者写实的段落结合着虚拟的想象,构成文章宏大的意境,足以让历史的光晕穿透文字的浮表,引发阅读的思索。

读余秋雨先生的文章,你总能有所感悟。他的文章仿若一座大山般高远,又如一面城墙般宽厚。他笔下的景观有着时间的堆叠,当然这种堆叠并不是杂乱无章,而是井然有序。如“南京”这一篇章,作者从六朝金粉开始,行笔秦淮八艳,追念历史烽火,剖开南京的本质,以刘禹锡的《石头城》为终结盖棺定论,不用大幅篇章,古城之韵致风骨便形神毕现。

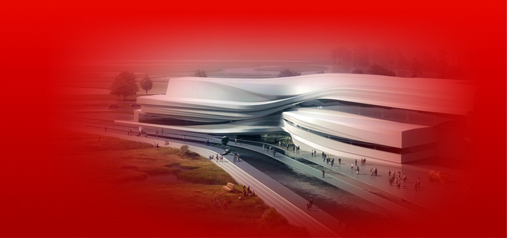

此外,本书还配以山川、城阙、庙宇等诸多插图,在为文字表述增色添彩的同时,也使图文紧密联系,有相得益彰之契合感。如此,一趟中国之旅,有关历史和文化的探寻,激荡人心。

陈裕(辽宁)